Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, historia de sus elementos constructivos

Church of the Company of Jesus of Quito, history of its construction elements

Igreja da Companhia de Jesus de Quito, história de seus elementos construtivos

DOI:

https://doi.org/10.18861/ania.2025.15.2.3972

MSc.

Marco Lenin Lara Calderón

Universidad Internacional del

Ecuador

Universidad Politécnica de Madrid

Ecuador

leninlara@hotmail.com

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8395-9932

Recibido:

11/10/2024

Aceptado: 02/06/2025

Cómo

citar

Lara Calderón, M. L. (2025). Iglesia de la Compañía de

Jesús de Quito, historia de sus elementos constructivos. Anales

de Investigación en Arquitectura,

15(2).

https://doi.org/10.18861/ania.2025.15.2.3972

Resumen

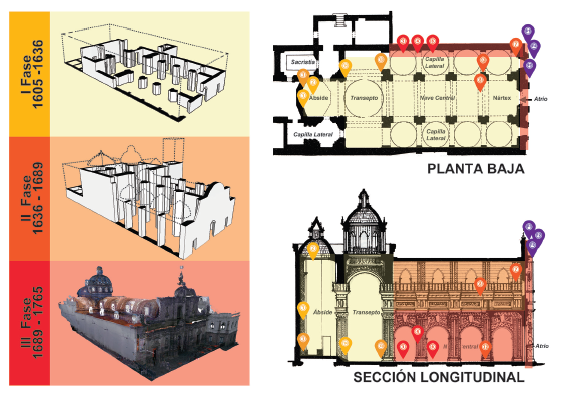

La iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, construida entre 1605-1765, es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura religiosa barroca latinoamericana, lugar de culto y exhibición de arte religioso de la época virreinal. En los 160 años se identifican tres fases constructivas y para 1765 la fachada de piedra tuvo un recubrimiento de mortero de cal que imita al mármol, conocido como "jaspe". El objetivo de esta investigación es establecer su composición para contribuir con la comprensión de la cronología constructiva del templo; se examinaron un total de 17 muestras de revestimiento, 14 corresponden a morteros de revestimiento del interior del templo y 3 muestras corresponden a la fachada de piedra superficial, extraídas con los protocolos y normas menos invasivas sugeridas por el equipo de investigación. Las muestras incluyen estudios de microscopía estereoscópica que se complementaron con caracterización de minerales y análisis cuantitativo por difracción de rayos X; así como microscopía óptica de luz polarizada y microscopía electrónica de barrido con microanálisis, entre otros. Los resultados de laboratorio permitieron demostrar la presencia de morteros de cal y yeso, y morteros de yeso con agregado carbonatado, dichos elementos tienen composición volcánica mineralógica y volcánicos metamórficos, estos permitieron corroborarlos dentro de las etapas constructivas registradas en la iglesia.

Palabras clave: Morteros de cal; Morteros de yeso; Andesita; Historia de la construcción; Quito Patrimonio cultural; Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito.

Abstract

The Church of the Company of Jesus in Quito, built between 1605-1765, is one of the most notable examples of Latin American Baroque religious architecture, a place of worship and exhibition of religious art of the viceregal era. In 160 years, three construction phases can be identified and by 1765 the stone facade had a lime mortar coating that mimics marble, known as 'jasper'. The objective of this research is to establish its composition to contribute to the understanding of the constructive chronology of the temple; A total of 17 coating samples were examined, 14 correspond to coating mortars from the interior of the temple and 3 samples correspond to the surface stone façade, extracted with the protocols and less invasive standards suggested by the research team. The samples include stereoscopic microscopy studies that were complemented with mineral characterization and quantitative analysis by X-ray diffraction, as well as polarized light optical microscopy and scanning electron microscopy with microanalysis, among others. Laboratory results demonstrated the presence of lime and gypsum mortars, and carbonated aggregate gypsum mortars, these elements have a volcanic mineralogical and metamorphic volcanic composition, which allowed us to corroborate them within the construction stages recorded in the church.

Keywords: Lime mortars; Gypsum mortars; Andesite; History of the construction; Quito cultural heritage; Church of the company of Jesus of Quito.

Resumo

A igreja da Compañía de Jesús em Quito, construída entre 1605-1765, é um dos exemplos mais notáveis da arquitetura religiosa barroca latino-americana, local de culto e exposição de arte religiosa da época vice-real. Ao longo dos 160 anos, foram identificadas três fases de construção e, em 1765, a fachada de pedra tinha um revestimento de argamassa de cal que imita o mármore, conhecido como “jaspe”. O objetivo desta investigação é estabelecer a sua composição de modo a contribuir para a compreensão da cronologia construtiva do templo; foram examinadas 17 amostras de revestimento, 14 correspondentes a argamassas de revestimento do interior do templo e 3 amostras correspondentes à fachada de pedra superficial, extraídas com os protocolos e normas menos invasivos sugeridos pela equipa de investigação. As amostras incluem estudos de estereomicroscopia que foram complementados com caraterização mineral e análise quantitativa por difração de raios X; bem como microscopia ótica de luz polarizada e microscopia eletrónica de varrimento com microanálise, entre outros. Os resultados laboratoriais demonstraram a presença de argamassas de cal e gesso, e argamassas de gesso com agregado carbonatado, elementos de composição mineralógica vulcânica e vulcânica metamórfica, o que os corroborou nas fases de construção registadas na igreja.

Palavras-chave: Argamassas de cal; Argamassas de gesso; Andesite; História da construção; Património cultural de Quito; Igreja da companhia de Jesus de Quito.

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, ubicada a 2.850 metros de altitud, cuenta con el centro histórico mejor conservado de América Latina, destaca su singularidad monumental concentrada en su arquitectura religiosa, esta "ciudad conventual" fue considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978 (Fustillos, 2005; UNESCO, 2021); el núcleo se concentra en 54 hectáreas, y su área de influencia que delimita todo el sitio patrimonial es 375,25 hectáreas; dentro de esta área se emplazan 4.674 inmuebles con valor patrimonial (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2005; Patrimonio, 2019).

Una de aquellas obras monumentales que llama la atención a locales y extraños es la iglesia de la Compañía de Jesús, la misma que tomó en construirse 160 años (1605–1765), la misma posee una distribución de nave única, capillas comunicantes y crucero que corresponde a las capillas norte y sur, presbiterio y sacristía; se desarrolla en 58,55 m de largo por 26,58 m de ancho y la altura de la cúpula en el crucero es de 16,00 m, con el diámetro de 10,60 m (Del Pino Martínez & Lara Calderón, 2022; Navarro, 2011).

Para Jorge Villalba, S.J. describe que "en 1605 se inició la construcción del templo de la Compañía de Quito". Jijón y Caamaño nos cuentan que la iglesia toma como referente formal y funcional a la Chiesa del Sacro Nome di Gesù de Roma "pero no fue una copia servil" dado que en Quito a inicios del siglo XVII ya existían buenos albañiles que ejecutaban obras monumentales en la ciudad; Nicolás Durán Mastrilli S.J, fue el rector delegado para la construcción de la Compañía de Jesús (Alcalá, 2010; Ortiz Crespo, 2008).

Figura

1

Iglesia

de la Compañía de Jesús

Desde

la parte histórica la iglesia de la Compañía de Jesús posee

muchos insumos y estudios que describen su evolución, no obstante,

existen muy pocos insumos de la historia constructiva de este bien

patrimonial, es por ello que nos centraremos en estudiar los morteros

de revestimiento antiguos de lamampostería (Lara Calderón, 2023;

Lara Calderón et al., 2020) y la piedra superficial utilizada en la

construcción de la fachada principal, este fue el último elemento

arquitectónico y constructivo de la iglesia en 1765 el mismo que

fue cubierto con un mortero de cal con un tratamiento de color que

imita al mármol conocido como "jaspe"

que fue retirado abruptamente a mediados del siglo XX por un proceso

de mantenimiento fallido, esto describe Luciano Andrade Marín

“arruinada

la fachada de la Compañía, por el retiro de la capa original de

tratamiento que tuvo esta fachada, con aquel chorro de arena con

presión neumática” (Andrade

Marín, 2003; Lara et al., 2025).

En el siglo XX, los artesanos integraron sus conocimientos sobre los morteros tradicionales a base de cal (carbonato cálcico, cementina o calcimina) con morteros industriales: cemento y acetato de polivinilo, conocido como "resina". La mezcla de materiales tradicionales e industriales tenía como objetivo mejorar la resistencia y durabilidad de la nueva mezcla, ya que el uso de la cal dio paso al cemento industrial por su costo y calidad. Este conocimiento no se registró en una tabla de elementos por composición o dosificación de morteros, publicación de manuales de aplicación locales o normas oficiales, sino la aplicación en obra como evidencia que está presente en las edificaciones existentes; de ahí la naturaleza de este estudio sobre la caracterización de morteros históricos y determinar su composición, dosificación, características químicas y mineralógicas.

Etapa

de la construcción del templo

Basados en la metodología descrita a posterior la extracción de las muestras contó con la asistencia de los técnicos de la Iglesia Fundación Compañía de Jesús, quienes sugirieron los lugares menos alterados en las últimas décadas, información que se confrontó con los datos históricos preexistentes, es así como entre junio del 2018 y septiembre del 2020 se extrajeron 17 muestras, 14 de ellas de morteros de revestimiento del interior del templo y 3 muestras de piedra de la fachada frontal de la edificación.

Figura

2

Lugares

de extracción de las muestras de la iglesia de la Compañía de

Jesús

La

construcción del templo jesuítico comenzó a principios del siglo

XVII y duró 160 años, se han identificado tres fases de

construcción:

Fase

I (1606 – 1636)

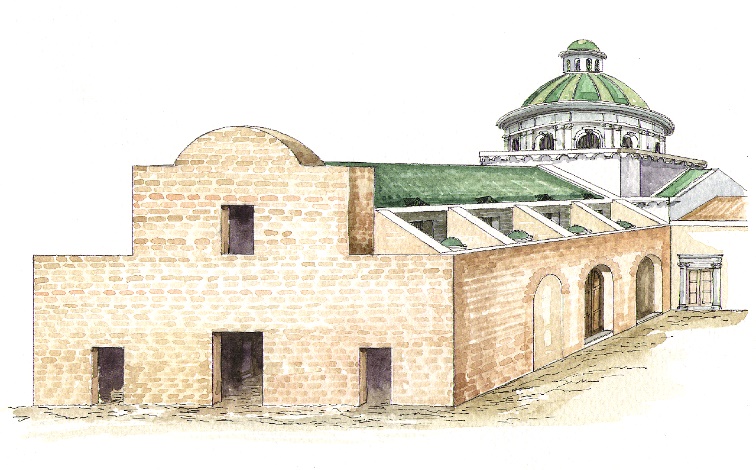

La primera fase tuvo lugar entre 1606 y 1636. Los planos fueron traídos por el P. Nicolás Durán Mastrilli S.J. y la obra fue dirigida por el Hno. Miguel Gil del Madrigal. Para 1605 se inició la construcción del templo dedicado a San Ignacio de Loyola (Figura 3). Para 1613 se terminó la construcción de las naves laterales y la nave central y para 1634 se terminó la construcción del crucero (Lara et al., 2021; Santander, 2008).

De los especímenes ICJ-1, ICJ-2, ICJ-3, ICJ-13 e ICJ-14. Las muestras ICJ-1, ICJ-2 e ICJ-3 fueron extraídas detrás del Retablo Mayor a diferentes alturas: de la zona media, de la cúpula y de la zona inferior, respectivamente. La muestra ICJ-14 se tomó del inicio delantero de la columna del transepto y la muestra ICJ-13 de la parte inferior del púlpito.

Figura

3

Interpretación

artística de los inicios de la iglesia de la Compañía de Jesús de

Quito. Técnica de acuarela. Autor: Luis Subía (Tomado de la Revista

Patrimonio #02, FONSAL – 2005, "La Iglesia de la Compañía de

Jesús. Exaltación de la piedra y el oro")

Fase

II (1636 – 1689)

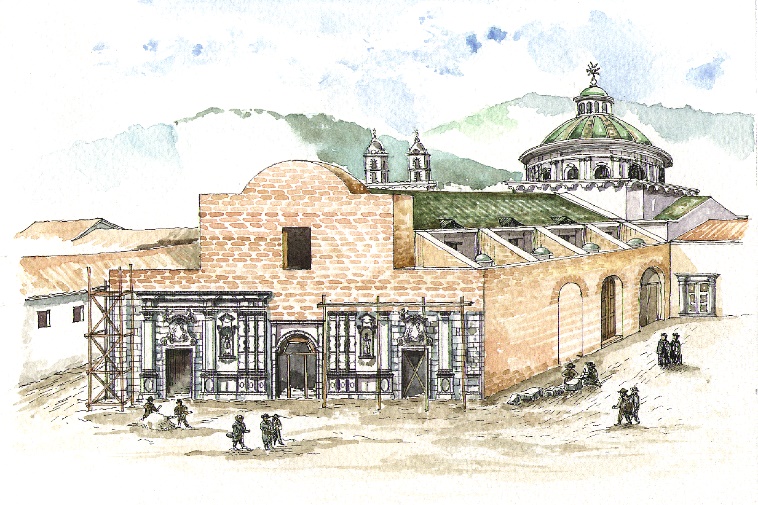

La segunda fase, entre 1636 y 1657 estuvo a cargo de Marcos Guerra S.J., arquitecto napolitano, quien readaptó la construcción existente a una concepción arquitectónica academicista que incluía la unidad visual del conjunto, el orden y la proporción entre las partes de los edificios, acopló la espacialidad del conjunto arquitectónico mediante la separación de unidades especializadas: la iglesia, el colegio, la universidad y la residencia. El templo se caracteriza por la riqueza de la decoración barroca, el manejo proporcional de la luz natural a través de la bóveda, las cúpulas del crucero y el presbiterio; el mismo arquitecto realizó otras obras importantes en el complejo jesuítico como el relleno de la quebrada de Zanguña a través de bóveda de cañón, la canalización del agua y la terminación de la torre para aquella época, misma que años después se destruiría (del Pino Martínez & Lara Calderón, 2022).

De esta etapa son las muestras ICJ-7, ICJ-8 e ICJ-12. Las muestras ICJ-7 e ICJ-8 se extrajeron de la parte superior del coro actual y la muestra ICJ-12 de la parte inferior de la capilla del lado derecho.

Figura

4

Interpretación

artística de la iglesia la Compañía de Jesús de Quito. Técnica

de acuarela. Autor: Luis Subía (Tomado de la Revista Patrimonio #02,

FONSAL – 2005, "La Iglesia de la Compañía de Jesús.

Exaltación de la piedra y el oro")

Fase

III (1689 - 1765)

Durante este período, se construyó la fachada de piedra con la participación de Leonardo Deubler y Venancio Gandolfi entre (1723–1765), consolidando el complejo eclesiástico; Deubler participó entre 1722 y 1725 siguiendo los lineamientos preexistentes, pero fue Venancio Gandolfi quien se hizo cargo hasta la finalización de la obra en 1765. (Alvaro Zamora et al., 2010; Navarro, 1945).

Figura

5

Interpretación

artística del templo con el proceso de construcción de la fachada

de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Técnica de

acuarela. Autor: Luis Subía (Tomado de la Revista Patrimonio #02,

FONSAL – 2005, "La Iglesia de la Compañía de Jesús.

Exaltación de la piedra y el oro")

Las muestras ICJ-4, ICJ-5 e ICJ-6 pertenecen a esta etapa, fueron extraídas de la parte posterior del Calvario y del retablo de San José, concretamente de la parte inferior de la capilla en el lado derecho. Adicionalmente, la muestra ICJ-9 extraída de la Capilla de Santa Mariana, la ICJ-10 de la antigua bodega del Colegio y la ICJ-11 de la parte posterior de la fachada principal, fueron rechazadas por estar contaminadas o alteradas con elementos constructivos pertenecientes a períodos no incluidos en el estudio o de intervenciones recientes.

Al referirnos a la fachada de piedra comentaremos que de este elemento arquitectónico, que registra su construcción en 1765, es extrajeron 3 especímenes, la F01 se extrajo de la zona del tímpano sobre el frontón cartela lateral norte, la F02 sobre la misma sección, pero sobre el remate desventrado norte, y la F03 del tímpano sobre el frontón cartela lateral sur (Lara et al., 2025).

Metodología

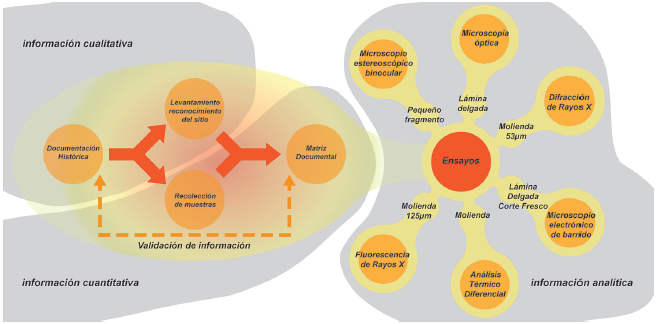

La metodología comienza con un análisis histórico, se enfatizó la documentación gráfica histórica existente, incluyendo manuales, grabados, fotografías y planos, que brindaban información histórica sobre la construcción de estos elementos; a posterior se generó entrevistas semiestructuradas con expertos, como historiadores, técnicos y maestros de obras, en este proceso investigativo se consideró aquellas alteraciones y transformaciones sufridas por el templo debido a la vulnerabilidad sísmica del Quito virreinal (López Martínez et al., 2021; Tavares et al., 2005); los terremotos que causaron grandes daños a la arquitectura de Quito y marcaron la ruptura temporal fueron los de 1587, 1662, 1755, 1859, 1868 estos generaron varias réplicas de menor intensidad que en ocasiones destruyeron las reparaciones realizadas (Del Pino Martínez & Yepes, 1990).

En el interior del edificio, una vez corroborada la información documental histórica, se identificó visualmente el tipo de revestimiento y así se estableció el número de capas de mortero, los colores de la muestra, las marcas dejadas por elementos externos o materiales orgánicos como la paja, y las particularidades de cada recubrimiento a extraer, así como la naturaleza de su aglutinante o árido utilizado y la adición de materiales; para lo cual se utilizó la norma UNE-EN 16085 (Comité técnico AEN/CTN 41, 2014). Esta metodología se adaptó debido a la falta de un catálogo de material histórico para comparar con las muestras en este caso de estudio.

En esta parte del proceso, como se identifica en la Figura 6, se utilizó la matriz documental previamente justificada para simplificar la documentación histórica así como las características de las muestras en el momento de su registro. También nos aseguramos de que las muestras estuvieran libres de patologías constructivas o marcas que alteraran sus lecturas, ya que dichos datos proporcionan información clara sobre la muestra y se utilizan para su posterior refinamiento y tabulación (Lara Calderón, 2023; Veiga et al., 2001).

Figure

6

Sinopsis

gráfica de algunos de los métodos utilizados en el proceso de

investigación de este estudio

Para

la identificación y caracterización de las muestras se generaron

varios análisis. Así, se examinaron pequeños fragmentos de todas

las muestras para su análisis inicial con un microscopio

estereoscópico binocular Zeiss Stemi 305, y se visualizaron cortes

finos de algunas muestras (de la Fase I, muestra ICJ-1, ICJ-13,

ICJ-14; de la Fase II la muestras ICJ-7; y muestra ICJ-4, ICJ-5 de la

fase III) con un microscopio petrográfico Zeiss Primotech. Se molió

una fracción homogénea y representativa de 1g de muestra y se

tamizó a 53 μm (Allen et al., 1999; Middendorf et al., 1999;

Moropoulou et al., 2000).

Para la identificación de la mineralogía por difracción de rayos X (DRX) en un difractómetro Bruker D8 ADVANCE, lo que permitió identificar las proporciones relativas de cada fase mineralógica. Para ello, se utilizó el método Chung (Chung, 1975), mientras que el análisis de datos fue apoyado por el software Bruker EVA, que retuvo errores experimentales de más o menos 5%.

Cortes finos de muestras seleccionadas para el análisis morfológico y químico mediante microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) (Ampatzioglou et al., 2010; Cantisani et al., 2022; Elsen, 2006). El software utilizado para la adquisición, tratamiento y evaluación de los análisis químicos fue EDX Oxford ISIS-Link (Cantisani et al., 2022; Elsen, 2006), los ejemplares se procesaron en la Unidad de Apoyo a la Investigación de Técnicas Geológicas de la UCM y en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la UPM en el verano del 2022

Cabe destacar que en esta investigación se llevó a cabo la caracterización de los morteros históricos mediante análisis químico-mineralógico. Debido a la condición de museo vivo de arte religioso y bienes patrimoniales de la iglesia, no fue posible extraer muestras del recubrimiento en mayor volumen para realizar pruebas físicas y mecánicas; es así que debido a estas limitaciones no se consideró la misma dentro del alcance de la investigación.

Resultados

A partir de los resultados del análisis de la caracterización mineralógica cuantitativa podemos determinar las siguientes variables:

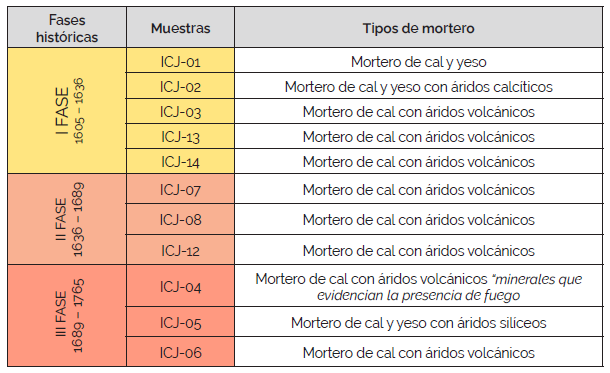

Tabla

1

Tipo

de morteros encontrados en la iglesia de la Compañía de Jesús,

según fases histórica identificadas

La Tabla 1 Permite identificar cada una de las muestras agrupadas por fases y el tipo de mortero al cual pertenece; el único que tendremos que acotar es que la muestra ICJ-4 se encontró "fairchildita", que es un mineral asociado a la madera que ha sufrido procesos de combustión a temperatura elevada derivando en carbonato de calcio y potasio; esto es que esta muestra fue tomada en las inmediaciones del retablo de Francisco Javier, que se incendió en 1996, se puede suponer que el material estaba contaminado con el mineral descrito anteriormente.

Los datos obtenidos determinaron patrones comunes de material ampliamente utilizado en el templo, como la presencia de plagioclasa como mineral principal, anfíboles, filosilicatos, cuarzo y magnetita como minerales secundarios. En todos los morteros se ha identificado cuarzo en bajas proporciones, entre un 5% de media, excepto en aquellas muestras donde la calcita es el mineral principal; este cuarzo formaría parte de los áridos y la calcita como árido y/o conglomerado dependiendo del tipo de mortero; adicionalmente esta investigación enfrentó muestras de andesita volcánica con clastos de manufactura gruesa de varias capas de espesor de diámetro en una matriz arenosa de granos finos-medios (Aguas Cobeña, 2017; Carrasco Valdivieso, 1987; Hall et al., 2008)

Con base en las lecturas de película delgada se determinó que las muestras ICJ-1, ICJ-2 e ICJ-5 tienen en su composición buenos porcentajes de calcita, lo cual se esperaba desde un principio, pero un segundo análisis también determinó la presencia de grandes composiciones de yeso "sulfato de calcio dihidratado" (Mackenzie & Guilford, 1981), un material que no era muy común en la aplicación de morteros de revestimiento a nivel local para el siglo XVII; por otro lado, se puede entender que la muestra ICJ-2 contiene yeso porque fue extraída de la pintura de la bóveda octogonal sobre el retablo mayor, la muestra ICJ-5 es parte de la pintura mural del retablo del Calvario, sin embargo, la muestra ICJ-1 se encuentra en la parte posterior del Altar Mayor en el ábside primario, un lugar inaccesible detrás del altar mayor hecho de madera. Este hallazgo corrobora la construcción del retablo entre 1735 y 1743, ya que antes los muros estaban pintados sobre una capa de preparación a base de cal (Lara Calderón & Bustamante, 2022; Ortiz Crespo, 2008).

Cinco muestras simples ICJ-3, ICJ-4, ICJ-6, ICJ-7 e ICJ-8 muestran cristales de anfíboles, teniendo en cuenta que este elemento es de origen magmático y ocupa más del 16% del peso de la corteza terrestre (Mackenzie et al., 1982); y lo más importante, se pudo corroborar la información de los cronistas del origen volcánico del agregado pétreo de muchos de los elementos del centro monumental religioso de Quito (Ortiz Crespo, 1990, 2008), de manera que la andesita y la dacita son los materiales por excelencia utilizados en la construcción de los revestimientos de la iglesia. Según José Gabriel Navarro, los jesuitas extraían la tierra para las tejas y ladrillos de su propiedad en el cerro Panecillo; la piedra procedía de la hacienda Tolóntag, propiedad del monasterio de Santa Clara; y la cal de la hacienda Tanlagua (Navarro, 2004). Otras minas de cal se ubicaron al norte de Quito, pueblos como Calacalí, San Antonio de Pichincha y Lulubamba se desarrollaron a partir de la explotación y venta de cal para la construcción de casas en Quito (Enríquez, 1938; Marin, 2003).

Otros elementos que enriquecen el estudio son evidentes en las muestras: el feldespato plagioclasa de la albita, por su composición está presente en ocho muestras y es el que ocupa la mayor proporción porcentual del total de muestras; y la calcita c que está presente en nueve muestras, teniendo en cuenta que los interiores de los edificios fueron encalados con el objetivo de preservarlos así como de uniformar estéticamente la lectura espacial (Navarro, 1945). En la Tabla 1 observamos que toda la batería analítica permitió una comprensión cualitativa del tipo y función de los morteros, identificados a partir del DRX, microscopía óptica en sección delgada.

Si hablamos de la piedra de la fachada mediante microscopía óptica en lámina delgada reveló que la muestra presenta una textura porfídica y unas alteraciones morfológicas que afectan fundamentalmente a la matriz, pues los fenocristales se conservan relativamente bien, manteniendo la textura y estructura original de una andesita, lo que permite identificar los minerales, su tamaño y el árido presente, etc. El estudio petrográfico de las láminas delgadas permite determinar que los minerales presentes son plagioclasas en +40%, anfíboles +30% de tipo hornbléndicos y minerales opacos en menor proporción +5%. La matriz es de grano medio o grueso de textura porfídica (Hall et al., 2008).

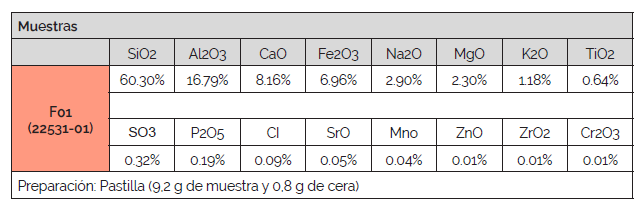

La caracterización química nos ha permitido clasificar la piedra de la fachada en el diagrama TAS (Total Alkali Silica) como una andesita con 60.30% de SiO2 y 4.08% de Na2O+K2O (Heap et al., 2015; Thorpe & Francis, 1979), al igual que las rocas volcánicas de la Cordillera Occidental del Ecuador, visualizado en el Tabla 2.

Tabla

2

Método

de medida: EQUA-OXIDES. Espectrómetro de Fluorescencia Bruker,

S2RANGER con detector de Energías Dispersivas, Tubo de rayos X de

Paladio (Pd)

Conclusiones

El uso de morteros de cal y yeso en los revestimientos de la iglesia de la Compañía de Jesús nos ha permitido conocer el edificio desde la historia constructiva del bien, lo que ha permitido estructurar las etapas constructivas, sus cambios y adaptaciones; por ejemplo, el paso de retablos pintados a retablos de madera policromada, o cambios forzados como la reparación de muros sometidos a los efectos destructivos por seismos. En este sentido, la importancia del estudio de los morteros de revestimiento radica en identificar rastros de los elementos constructivos que en antaño formaban parte visible del edificio y que hoy son casi invisibles ya que son elementos que fueron removidos para transformar la imagen del edificio, esa "piel a sacrificar" como diría Baldi (Baldi et al., 1981).

A través de este estudio se validaron y compararon las diferentes fases constructivas transmitidas históricamente por cronistas e historiadores, identificando los elementos compositivos de cada fase, rescatando que en esta construcción se utilizaron morteros de composición fina y granulometría, morteros de cal y yeso, y morteros de yeso con agregado carbonatado.

En el desarrollo de esta investigación no hemos profundizado en aspectos relacionados que pueden ser de interés para la comprensión de la época en la que se construyó la iglesia, tales como los sistemas de transporte, las redes de arrieros, los tipos de canteras, las formas de negociación entre las comunidades religiosas para obtener estos materiales, entre otros temas. Sin embargo, se ha identificado que el uso de la cal generalmente provenía de propiedades no jesuíticas, el yeso en los estucos y morteros decorativos de las pinturas murales provenían de canteras fuera del casco urbano de Quito, así como pigmento blanco de zinc para el acabado de las superficies de las muestras tanto de la zona del púlpito como del ábside. Este hallazgo abre un amplio campo de investigación sobre la economía colonial que ha sido poco explorado.

El material de revestimiento utilizado en las diferentes etapas de la construcción del edificio fue de origen local, las afinidades entre los materiales utilizados en España y lo que hoy es Ecuador permitieron acoplar las técnicas constructivas con los materiales locales disponibles, de tipo natural y volcánico. El uso de la cal tuvo varios procedimientos que permiten multiplicar su potencial y aprovechamiento a través de la rozadura, el tamizado y la sedimentación, separando su uso ya sea para trabajos de albañilería o para acabados. En este sentido, podríamos afirmar que la cal utilizada para los recubrimientos es la de mayor procesado y calidad en el caso analizado.

A través de este estudio se confirma la riqueza mineralógica y volcánica de los Andes andinos, y que los materiales naturales que se utilizaron, en este caso la piedra superficial de la fachada, son aquella respuesta creativa de nuestros picapedreros mestizos, que lo lograron con gran envergadura y valor estético – arquitectónico.

En la iglesia de la Compañía, podemos observar un trabajo sistemático, organizado, con gran atención al detalle. Los inconvenientes que ocurrían en el proceso de la obra, ya sea por sismos o terremotos, eran atendidos de inmediato, tal es así que cuando se retiró el jaspeado de la fachada, la comunidad quiteña renegó de los técnicos que fraguaron esta agresión sobre el templo (Andrade Marín, 2003), pues se perdió esa magia del detalle de la piel del templo.

Agradecimientos

Gracias a la apertura, fraternidad o accesibilidad a los archivos e instalaciones del templo; recalcar el apoyo de autoridades de la Fundación de la Iglesia de la Compañía de Jesús, lideradas por el Arq. Diego Santander, y al Arq. Luis Subía por compartir algunas ilustraciones citadas en esta publicación.

Reconocer el soporte de Inés del Pino Martínez en validar varios datos históricos, así como de David Sanz Arauz y Sol López Andrés en la lectura e interpretación de las muestras de morteros históricos analizadas; y, gracias a la Unidad de Técnicas Geológicas del Centro de Apoyo a la Investigación en Ciencias de la Tierra y Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid, por permitirnos realizar ahí los análisis y acompañarnos en las lecturas de los resultados

Conflictos

de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio; en la recopilación, análisis o interpretación de datos; en la redacción del manuscrito o en la decisión de publicar los resultados, la investigación es un compendio de varios artículos de la investigación del programa de doctorado en Tecnología de la Construcción y la Arquitectura DTCA de la Universidad Politécnica de Madrid cuyo tema es: "Caracterización del revestimiento de mortero del Quito colonial en los siglos XVI, XVII y XVIII".

Aprobación

final del artículo

MSc. Arq. Andrea Castro Marcucci, editora en jefe.

Contribución

de autoría

Marco Lenin Lara Calderón: conceptualización, análisis formal, curación de datos, investigación, diseño de metodología y revisión del manuscrito, supervisión, gestión de recursos, validación y visualización, escritura de borrador y revisión del manuscrito.

Disponibilidad

de los datos

Los datos utilizados en esta investigación no están disponibles en una base de datos pública. Sin embargo, los interesados en acceder al conjunto de datos pueden solicitarlos directamente al autor de correspondencia

Referencias

bibliográficas

Aguas Cobeña, C. (2017). Caracterización geológica del depósito lahárico de 4500 años A.P. del Volcán Cotopaxi: zona sur del cantón Rumiñahui [{B.S.} thesis, Quito: UCE.]. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8235

Alcalá, L. E. (2010). De historias globales y locales: Una aproximación a la historiografía de la arquitectura de los Jesuitas en Hispanoamérica. Actas Del Simposio Internacional, Zaragoza, 9, 10 y 11 de Diciembre de 2010, 978-84-9911-158–2, 473–496.

Alvaro Zamora, M. I., Ibález Fernández, J., & Criado Mainar, J. F. (2010). La arquitectura jesuítica. In I. F. El Católico (Ed.), Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, 9, 10 y 11 de diciembre de 2010 (Issues 978-84-9911-158–2, p. 540)

Ampatzioglou, E., Karatasios, I., Colston, B., Watt, D., & Kilikoglou, V. (2010). Lime-Natura Pozzolan Conservation Mortars: Parameter that Affect Reactivity and Strength. Historic Mortars and RILEM TC 203-RHM Final Workshop HMC2010. Proceedings of the 2nd Conference and of the Final Workshop of RILEM TC 203-RHM, IV(1).

Andrade Marín, L. (2003). La lagartija que abrió la calle Mejía: Historietas de Quito. FONSAL.

Baldi, P., Cordaro, M., Mora, L., & Mora, P. (1981). Architecture - Couleur. Mortars, Cements and Grouts Used in the Conservation of Historic Buildings, 133–140.

Cantisani, E., Fratini, F., & Pecchioni, E. (2022). Optical and electronic microscope for minero-petrographic and microchemical studies of lime binders of ancient mortars. Minerals, 12(1). https://doi.org/10.3390/min12010041

Carrasco Valdivieso, A. (1987). Estudio Geológico del Area Tolontag- Quiscatola, Pintag, Provincia de Pichincha [Tesis de Grado - Escuela Politécnica Nacional]. https://biblioteca.epn.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6525

Chung, F. H. (1975). Quantitative interpretation of X-ray diffraction patterns of mixtures. III. Simultaneous determination of a set of reference intensities. Journal of Applied Crystallography, 8(1). https://doi.org/10.1107/s0021889875009454

Comité técnico AEN/CTN 41. (2014). UNE-EN 16085: Conservación del patrimonio cultural. Metodología para la toma de muestras de materiales del patrimonio cultural. Reglas generales (p. 10). AENOR. https://portal.aenormas.aenor.com/revista/pdf/nov14/(EX)UNE-EN_16085=2014.pdf

Del Pino Martínez, I., & Lara Calderón, M. L. (2022). Torre de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito: historia, proporciones y medidas. Ge-Conservacion, 21(1), 85–94. https://doi.org/10.37558/gec.v21i1.1080

Del Pino Martínez, I., & Yepes, H. (1990). Apuntes para una historia sísmica de Quito. In D. de Planificación del Ilustre Municipio de Quito; Consejeria de obras públicas y transporte Junta de Andalucia; Ministerio de asuntos exteriores de España (Ed.), Centro Histórico de Quito: Problemática y Perspectivas, Serie Quito. (FONSAL, pp. 67–100). TRAMA.

Elsen, J. (2006). Microscopy of historic mortars—a review. Cement and Concrete Research, 36(8), 1416–1424. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2005.12.006

Enríquez, E. (1938). Quito a través de los siglos: recopilación y notas bío-bibliográficas. Imprenta municipal.

Fustillos, A. (2005). Encuentro Científico Internacional sobre Ciudades Históricas Iberoamericanas. In I.-U. C. la Mancha (Ed.), San Francisco de Quito (pp. 246–273). Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Hall, M. L., Samaniego, P., le Pennec, J. L., & Johnson, J. B. (2008). Ecuadorian Andes volcanism: A review of Late Pliocene to present activity. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 176(1), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.06.012

Heap, M. J., Farquharson, J. I., Baud, P., Lavallée, Y., & Reuschlé, T. (2015). Fracture and compaction of andesite in a volcanic edifice. Bulletin of Volcanology, 77, 1–19.

Patrimonio, I. M. de. (2019). Diagnóstico del Centro Histórico de Quito. http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Comisiones del Concejo/Uso de Suelo/Centro Histórico/Información IMP/Plan Parcial Centro Histórico/1. Diagnóstico del CHQ.pdf

Lara Calderón, M. L. (2023). Caracterización de los morteros de revestimiento del Quito colonial en los siglos XVI, XVII Y XVIII [Universidad Politécnica de Madrid]. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.76707

Lara Calderón, M. L., & Bustamante, R. (2022). Caracterización y Patología de los Muros de Tierra de las Construcciones Andinas Ecuatorianas. Revista Politécnica, 49(2), 37–46. https://doi.org/10.33333/rp.vol49n2.04

Lara Calderón, M. L., Sanz Arauz, D., & Del Pino Martínez, I. (2020). Morteros históricos en las construcciones de Quito de los siglos XVI, XVII y XVIII. Ge-Conservacion, 17, 71–81. https://doi.org/10.37558/gec.v17i1.687

Lara, M. L., López-Andrés, S., Del Pino Martínez, I., & Sanz-Arauz, D. (2025). Multi-technique Characterization of the Stone Façade of Church of the Company of Jesus of Quito (Ecuador). In F. M. Mazzolani, R. Landolfo, & B. Faggiano (Eds.), Protection of Historical Constructions (pp. 271–278). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87312-6_33

Lara, M. L., Sanz-Arauz, D., López-Andrés, S., & Pino, I. del. (2021). Characterization and Analysis of the Mortars in the church of the Company of Jesus—Quito (Ecuador). Minerals, 11(7), 781. https://doi.org/10.3390/min11070781

López Martínez, T., Blanc García, M. del R., & García Bueno, A. (2021). Metodología para el estudio de morteros arqueológicos de revestimiento. Ge-Conservacion, 19(1 SE-Artículos), 31–44. https://doi.org/10.37558/gec.v19i1.814

Mackenzie, W. S., Donaldson, C. H., & Guilford, C. (1982). Atlas of Igneous Rock and their Textures. Atlas of Igneous Rock and Their Textures. https://doi.org/10.1016/0016-7037(83)90322-8

Mackenzie, W. S., & Guilford, C. (1981). Atlas of rock-forming minerals in thin section. ( Atlas of Rock-Forming Minerals in Thin Section). https://doi.org/10.1016/0016-7037(82)90176-4

Marin, L. A. (2003). La lagartija que abrió la calle Mejía: Historietas de Quito. FONSAL.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2005). Plan Especial del Centro Histórico de Quito. ISBN 9978-970-54-1.

Navarro, J. G. (1945). Artes plásticas ecuatorianas (Vol. 12). Fondo de cultura económica.

Navarro, J. G. (2004). Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador. Volumen III. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcq2481

Navarro, J. G. (2011). Arquitectura americana : La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito. In Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 93, Año 1928. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0k2w4

Ortiz Crespo, A. (1990). Arquitectura monumental del Centro Histórico de Quito. In D. de P. del I. M. de Q. C. de obras públicas y transporte J. de A. M. de asuntos exteriores de España (Ed.), Centro Histórico de Quito: Problemática y Perspectivas, Serie Quito. (Serie Quit, pp. 141–164). TRAMA.

Ortiz Crespo, A. (2008). Desde la primera piedra hasta la expulsión: 160 años de historia constructiva. In FONSAL - Fondo de Salvamento de Quito (Ed.), Radiografía de la Piedra (1. Bibliot, pp. 173–210).

Santander, D. G. (2008). Un templo vivo. Sentido y misión de la restauración del templo y Colegio de los jesuitas en Quito. In FONSAL - Fondo de Salvameno de Quito (Ed.), Radiografía de la Piedra (1. Bibliot, pp. 309–337).

Stübel, A. (1874). Kirche La Compañía de Jesús, Quito. Alphons Stübel Collection. https://ifl.wissensbank.com/qlinkdb/cat/ID=141097000

Tavares, M., Magalhaes, A. C., Veiga, M. D. R., & Aguiar, J. (2005). Métodos de diagnóstico para revestimientos de edificios antiguos. Importancia y aplicabilidad de los ensayos in situ. Revista PH, 53, 11–17. https://doi.org/10.33349/2005.53.1964

Thorpe, R. S., & Francis, P. W. (1979). Variations in Andean andesite compositions and their petrogenetic significance. Tectonophysics, 57(1), 53–70.

UNESCO. (2021). City of Quito. 1978. https://whc.unesco.org/en/list/2/

Veiga, M. R., Aguiar, J., Silva, A. S., & Carvalho, F. (2001). Methodologies for characterisation and repair of mortars of ancient buildings. Proceedings of the 3rd International Seminar Historical Constructions, 353–362.